こんにちは。こばやしです。

今回は農業簿記3級を受験してきましたので、難易度と受験するメリットにお伝えします。

- 農業簿記の難易度を知りたい

- 農業簿記を受けるかどうか悩んでいる

- 農業簿記をどうやって勉強すればいいかわからない

農業簿記の概要

受験資格

受験資格はなく、どなたでも受験できます。

試験日

試験は毎年7月と11月の2回行われます。

年度内1回目:7月第1日曜日 年度内2回目:11月第4日曜日

試験会場

札幌、函館、帯広、盛岡、仙台、山形、会津若松、郡山、水戸、宇都宮、高崎、前橋、行田、

千葉、千代田区、横浜、新潟、富山、金沢、福井、甲府、長野、松本、岐阜、静岡、

浜松、名古屋、西尾、津、京都、大阪、神戸、和歌山、岡山、広島、徳島、高松、

松山、福岡、北九州、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇

その他にも、検定導入団体であれば検定実施までできるようです。

検定料

1級 4,400円

2級 2,200円

3級 1,650円

農業経理士(経営管理_7月実施)4,400円

農業経理士(税務_11月実施)4,400円

試験時間

1級 120分(13:00~15:00)

2級 120分(13:00~15:00)

3級 90分(10:00~11:30)

合格基準

各級とも、7割以上が合格です。

農業簿記の特徴

農業特有の勘定科目や仕分けがある

農業で農作物を生産する場合に必要となる費用が特徴的です。

種苗費:種や苗の購入にかかった費用

肥料費:肥料の購入にかかった費用

飼料費:飼料の購入にかかった費用、自給飼料の振替費

農薬費:農薬、予防目的の家畜用の薬剤費などの購入費用

このように、費用が農業特有のものが多いです。

また、農作物を知人に贈答した場合の仕分けなど、

農家特有の仕分けがあります。

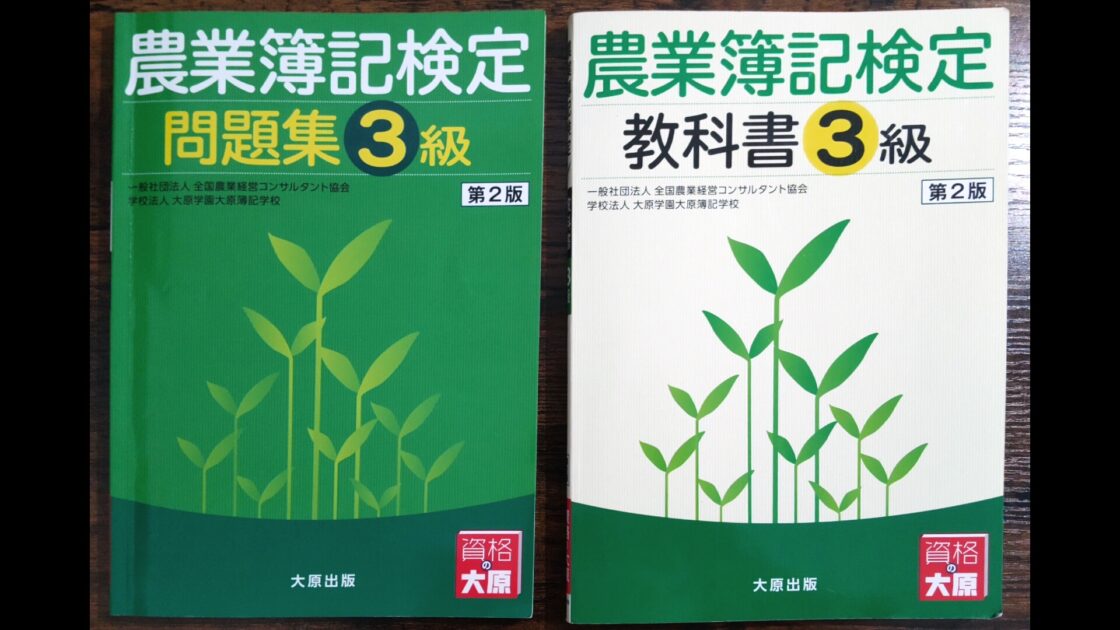

テキスト、参考書がほとんどない

農業簿記は日商簿記などと比較してメジャーではないため、

参考書はほとんどありません。

資格の大原が出している、

大原出版のテキストしか流通していないようです。

フリマアプリでも出品されていることも珍しく、新品を買うのが無難です。

↓↓↓

大原出版からしか教科書が出ていないし、

購入の手続きも面倒であれば、

そのまま大原で教科書と一緒に資格講座を受けてしまうのもアリです。

教科書代プラスαでDVDなどの講義を受けられるなら、

独学で勉強するよりモチベーションの維持などができます。

せっかく勉強するので、合格を目指していきましょう。

ちなみに、3級なら独学でも問題ありません。

ただし、私は教科書の購入が手間だったので、ご参考までに。

↓↓↓

資格の大原では、一生モノや就職に役立つ資格取得をサポート【資格の大原】 ![]()

農業簿記の難易度

合格率

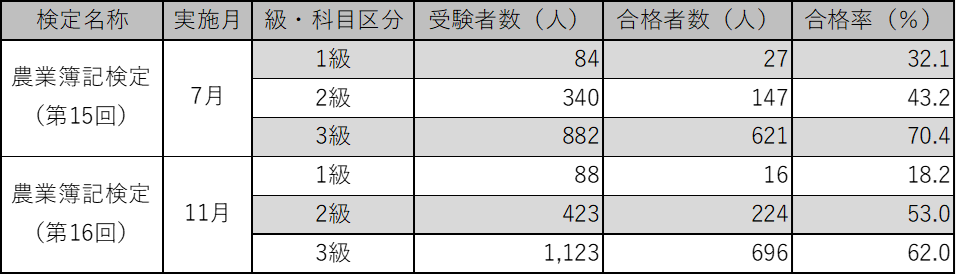

2022年7月時点で公表されている合格率です。

3級に関しては6割から7割合格しています。

同じ簿記でも日商簿記の3級の合格率は平均46.6%なので、

難易度は「易しい」と言えます。

教科書、問題集、過去問さえあれば独学でも十分合格を狙えます。

農業簿記のメリット

経営の必須スキル

独立就農など、自分で経営を目指すなら必須のスキルです。

収益がいくらあって、費用がいくらかかっているのか。

今年の利益はいくらか、はたまた赤字なのか。

これらは損益計算書という書類で確認できます。

簿記とは「損益計算書」と「貸借対照表」を作るためのスキルです。

何となくで経営できるような才能もない私は、

PDCAをぶん回すために簿記というスキルを使います。

キャリアアップや就職に有利

雇用就農を目指す場合、農業簿記を持っていればアピールができます。

農業簿記を持っているということは、

経営的思考ができるということの証明でもあります。

経営者の助けになることがわかっていますので、

雇用されているかたでも十分に取得する価値があります。

農業簿記の勉強方法

まずはテキスト(教科書)を読みましょう

簿記になじみのない方はまず流しで教科書を読んでみましょう。

わからないことが出てきてもいったんスルーです。

流しで読むことで、こんな処理をするんだなーとざっくり把握しましょう。

2周目はじっくりと理解するように読み込んでいきましょう。

章ごとに問題を解きましょう

教科書の1章が終わったら、問題集の1章を解いてみましょう。

理解できているところと理解できていないところがわかります。

理解できていなかったところは、再度教科書で読んでみましょう。

過去問を解きましょう

問題集まで1周したら、次は過去問を解きましょう。

過去問も大原出版公式からしか出ていません。

過去3回分くらい練習で解いておきましょう。

時間内に問題が解けるかという点でも実践形式で練習しておくといいです。

まとめ

農業簿記は、農業を目指す方にとってとてもメリットのある資格です。

また、3級の難易度は易しく、受験資格もないため、気軽に始められます。

ぜひ、農業簿記を勉強してあなたの農ライフに活かしてください。

最後まで読んでくださいましてありがとうございます。